アレルギーを起こしやすい卵を使った卵黄の離乳食!赤ちゃん用の卵黄作り

アレルギー反応が出やすいとされている卵ですが、これから食事をする上でアレルギーの有無を確認するためにも挑戦していきたいと考えているご家庭は多いと思います。

ただ、アレルギー反応がキツく出る子もいたりと、気になる事がいろいろとあります。

どのくらい火を通したらいいのか、卵黄だけにした方がいいのか、どのくらいの時期から与えるべきかなどなど、さまざまな悩みが卵の離乳食にはあります。

そんな離乳食の卵についてまとめてみましたので、作り方と一緒にご紹介します。

卵は生後何ヶ月から?

卵を赤ちゃんに与える時は、まず卵黄のみを食べさせます。生後6ヶ月になってから卵黄を与えるようにしましょう。

また、卵は「特定原材料7品目(卵・乳・小麦・そば・落花生・エビ・カニ)」の内の1つで、アレルギーを起こしやすい食材になっています。

ですから、他の離乳食と違い、しっかりと火を通してごく少量づつ与えるようにしていきましょう。

卵(卵黄)を与える時の注意点

卵は先程も言ったようにアレルギーを起こしやすい食材です。ですから、与える時はいろいろと準備や計画を立てて与えるようにしていください。

まず、初めて卵黄を食べさせる時は、他のアレルギー食材と一緒にたべさせないようにしましょう。卵黄とお粥などで1回の食事を終えるようにしてください。

理由としては、もしもアレルギーを起こした場合、どの食材からのアレルギーなのか分からないくなってしまうからです。また、ほとんどの場合は食べて30分ほどでアレルギー症状がでます。ただ、個人差もあるので2時間以内は様子を見るようにしましょう。

アレルギー症状としては、「かゆみ・じんましん・下痢・嘔吐」などがあります。アレルギー症状がきつい場合は呼吸困難を引き起こすこともあるので食後はしっかりと観察するようにしてください。

卵などのアレルギーを起こしやすい食材を与える際は、必ず小児科やかかりつけの病院が開いている日の午前中に食べさせるようにしましょう。午前中に与えるのは、食べた後に数時間経過しても病院を受診できるようにするためです。

調理に関しても、半熟にならないようにしっかりと火を通すようにしてください。

卵黄の離乳食の作り方

卵黄の離乳食といっても最初は、ゆで卵になります。

作り方は簡単で、通常のゆで卵とかわりませんが、いくつかポイントを抑えておくようにしましょう。

お鍋に水を入れて茹でる

まずはお鍋に卵がかぶるぐらいの水を入れ、卵と一緒に火にかけます。中火で沸騰するまで待ちましょう。

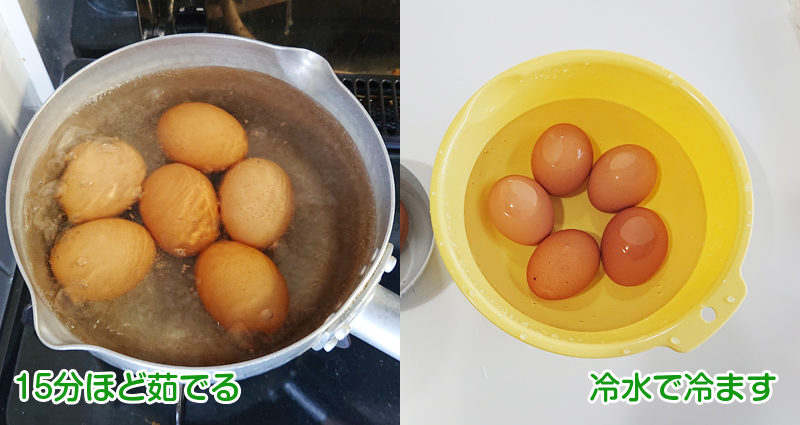

沸騰すると弱火で15分~18分ほど茹でていきます。次に、冷水でゆで卵を冷やします。

この時にゆで卵は複数一緒に作っておくことがポイントです。赤ちゃんには、たくさん与えることはしませんが、もしも火の通りが悪く半熟になっていた場合は、殻を取っていない卵を再度茹でると時短になります。

殻を取り、細かく潰す

殻を取り白身と黄身に分けます。殻が残っていないかしっかりと確認するようにしましょう。

次に、黄身をスプーンで細かく潰していきます。しっかりと火が通っていれば簡単にボロボロと潰れます。気になる方は裏ごしをしてあげましょう。

初回は小さじ1杯分

卵はアレルギーを起こしやすいので初めて食べさせる時は、小さじ1杯の黄身を数回に分けて与えるようにしてください。

また、そのまま与えるのではなく、お粥に混ぜてお粥と一緒に食べさせるようにすると赤ちゃんも飲み込みやすくなります。

卵黄の離乳食の与え方

基本的にアレルギーは、月齢を重ねてから与えても卵のアレルギーを持っていれば症状がでます。生後10ヶ月で与えてもアレルギーを起こすと言われています。

だからといって、一度に与える量は多くしないようにしてください。量が多ければ症状もひどくなるばあいがあります。

また、1回の食事でゆで卵の黄身は小さじ1杯分を与えるようにしましょう。毎日、与えるのではなく2日おきにたべさせたりして日を開けてゆっくりと食べさせていきましょう。

残った黄身は、冷凍保存もできるので1週間かけてゆっくり少しずつ食べるようにしてあげてください。

卵を食べさせる基本として、黄身→白身→全卵という流れでクリアしていくことを覚えておきましょう。

食べさせる時は、黄身をそのまま与えるとボソボソとして食べずらいため、お粥などに混ぜて食べさせることをオススメします。

先程も言いましたが、一緒に食べさせる食材はアレルギーがない物を与えるようにしてください。基本はお粥と黄身でチャレンジすることをオススメします。

子どものアレルギーを把握するのもお父さんやお母さんの役割の1つです。与えるのに不安はありますが、しっかりと量と対策とアレルギーが出た時の対応方法を確認して、少しずつ挑戦していきましょう!